« Combattre les violences dont les animaux sont victimes, c’est faire grandir la justice des hommes »

Un officier soucieux du bien-être des chevaux

Né le 22 juillet 1796 à la Sauvetat-du-dropt dans le Lot-et-Garonne, Jacques Philippe Delmas de Grammont débute sa carrière militaire durant l ‘épopée Napoléonienne en 1812. Tout juste âgé de 18 ans, il devient officier de cavalerie, et gravira un à un tous les échelons.

En 1848, il est nommé général par le président de la deuxième République, Louis Napoléon Bonaparte.

En 1849, il est élu député, lors des élections législatives de mai 1849. Il portera moins d’un an plus tard, la première loi de protection animal en France ( Loi Grammont) qui sera promulguée le 2 juillet 1850.

La même année, le général fonde la ligue française pour la protection du cheval qui existe toujours.

Les origines de la protection animale en France

Les premières lois annonciatrices de la protection animale sont apparues dans les pays anglo-saxons dans le courant du 17 ème siècle. En Irlande, une loi de 1635 protégeait les moutons contre les mauvais traitements. En Nouvelle-Angleterre, le premier code juridique établi et compilé par le ministre puritain, Nathaniel Ward, le « Massachussets Body of Liberty » voit le jour en 1641. Il interdit dans son article 92, « toute cruauté envers les animaux »

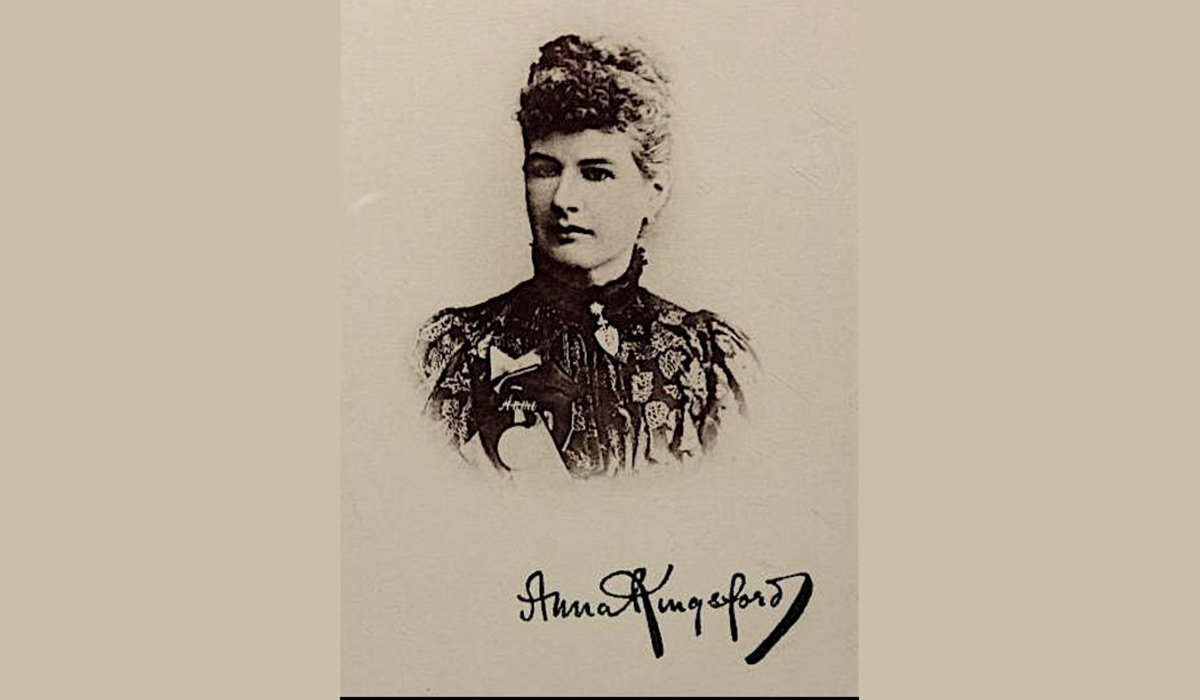

Au 19 ème siècle, l’Angleterre est le premier pays à se doter d’un arsenal juridique ayant pour but de protéger les animaux dans de nombreux domaines : en 1822, les mauvais traitements contre le bétail sont interdits, en 1835, les combats d’animaux sont proscrits, la réglementation de l’expérimentation animale apparaît en 1875. C’est en Angleterre qu’apparaît l’ancêtre de toutes les sociétés protectrices des animaux en 1824 :The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals.

En France, les débuts de la protection animal sont plus tardifs, et il faudra attendre le 5 Octobre 1843, pour qu’un premier texte ne vienne réprimer les mauvais traitements contre les chevaux . Gabriel Delessert, Préfet de Police signe alors le premier arrêté interdisant aux cochers de frapper les chevaux avec le manche de leur fouet.

Quelques années plus tard d’autres sociétés protectrices des animaux seront fondées sur le territoire : Lyon (1854), Pau (1858), Nice et Oran (1864), Alger (1865) Cannes (1880), Rouen (1884).

Une loi progressiste entravée par un amendement restrictif

Combattre la cruauté et les violences, c’est faire œuvre sociale et de salubrité publiques en s’attaquant aux racines de la violence qui gangrène la société. La première moitié du 19 ème siècle est en effet marquée par la violence, qui s’exerce autant en milieu rural qu’en ville. Maurice Agulhon dans le « Sang des bêtes » a écrit à propos de Paris, que « la violence y est concentrée et portée à son paroxysme »

L’arrêté du préfet Gabriel Delessert se révèle insuffisant même s’il a ouvert une brèche dans le mur d’indifférence au sort des chevaux. La SPA cherche par tous les moyens à soulager le martyr des chevaux sur la voie publique, en faisant verbaliser les mauvais comportements et en éduquant les cochers.

La révolution de 1848, marque un ralentissement de l’action des défenseurs des animaux.

C’est dans ce contexte que le député Jacques Philippe Delmas de Grammont, récemment élu lors des élections législatives de mai 1849, entre dans l’histoire de la protection animale…

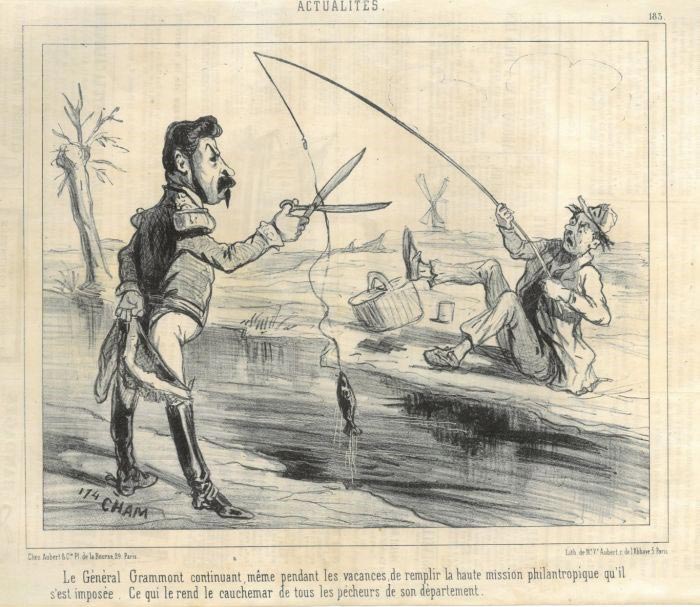

Le 15 mars 1850, quand le général monte à la tribune du Palais Bourbon pour défendre son texte sanctionnant les mauvais traitements infligés aux animaux, le climat est délétère dans l’assemblée, mais le militaire aguerri ne se laisse pas démonter. En homme de guerre, il en a vu d’autres sur les différents théâtres militaires, et même si son expérience politique est récente, il sait qu’il peut compter sur des appuis puissants dans cette arène parlementaire, et en premier lieu, sur celui de l’immense écrivain Victor Hugo, élu à la chambre en 1848.

Les opposants au texte, essayent par tous les moyens de déstabiliser l’orateur et couvrent la voix du général Delmas de Grammont en imitant les miaulements des chats, en aboyant ou en poussant des hennissements stridents, en vociférant et en tapant du pied.

Jacques Delmas de Grammont, horrifié par les souffrance des chevaux de guerre durant sa carrière, ne supporte pas les violences exercées sur les chevaux de trait dans les rues de Paris. Il veut agir politiquement pour interdire tous les actes de cruauté à l’encontre des animaux et ce ne sont pas quelques élus tapageurs qui le feront reculer.

La proposition de loi est adoptée en première lecture, mais le texte sera discuté âprement durant de longs mois, il se passera 8 mois de discussions, entre le premier rapport et l’adoption de la loi amendée en 3ème lecture, le 2 juillet 1850.

La loi Grammont visait à punir les individus maltraitants à l’endroit des animaux, dans la sphère publique et privée, mais l’amendement du député Defontaine en a réduit considérablement la portée, en ne pénalisant que les mauvais traitements commis aux animaux en public. Cet amendement avait pour but de préserver le droit des propriétaires d’user et d’abuser de leurs biens en privé tout en protégeant la société de la vue de ces mauvais comportements.

Voici comment le député vendéen Modeste Defontaine, auteur de l’amendement adopté en 3 ème lecture s’est justifié à l’époque :

« Comme M.de Grammont, je ne veux pas que les mauvais traitements envers les animaux puissent aller jusqu’à des actes choquants de brutalité. Je ne veux pas qu’un homme ait le droit de tuer son cheval sur la place publique, parce qu’il exige de lui un travail qu’il ne peut faire ; mais je ne puis suivre l’honorable général dans les développements de sa proposition ; il a été beaucoup trop loin. Je ne crois pas que la protection donnée à l’animal ne doive dégénérer en inquisition envers le propriétaire. Lorsque le mauvais traitement a été très grave, lorsqu’il a été jusqu’à l’abus, je veux le punir, mais j’exige que cet acte ait été public, parce qu’il y a un certain scandale ; mais je ne veux pas entrer dans le domicile de chacun et voir ce qu’il y fait. L’intérêt de l’animal ne me paraît pas assez grand pour cela ».

La messe est dite, la loi n’aura pas la portée souhaitée…Le général de Grammont, souhaitait réprimer tous les comportements violents et soutenait lors des débats que sa loi aurait un effet positif sur la société dans son ensemble, puisqu’elle permettrait d’améliorer la moralité des citoyens en punissant les comportements violents. Des mois de débats acharnés se clôturent finalement par une avancée certes, mais entravée. La loi se limitera à un article unique :

« Seront punis d’une amende de cinq à quinze francs, et pourront l’être d’un à cinq jour de prison, ceux qui auront exercé publiquement et abusivement des mauvais traitements envers les animaux domestiques. La peine de prison sera toujours appliquée en cas de récidive.L’article 483 du code pénal sera toujours applicable » Loi Grammont du 2 juillet 1850

A peine votée, la loi amendée par le député Defontaine montre ses limites

Dès sa promulgation, le 2 juillet 1850, la Loi Grammont fait face à des critiques de la part des défenseurs des animaux. En effet, l’amendement du député Defontaine qui avait volontairement limité sa portée, la rendait difficilement applicable, car il fallait que l’animal maltraité, le soit publiquement par son propriétaire.

De plus les défenseurs des animaux se posaient déjà la question des mauvais traitements commis en des lieux considérés comme clos, tels que les abattoirs, les écuries des équarisseurs, les tueries de bouchers, les fourrières.

Les questions d’abattage des animaux de ferme mais aussi sur les conditions de transport de ces derniers se succédaient dans le monde lors de congrès internationaux notamment à Paris en 1867 et 1878, congrès de Zurich en 1869, de Londres en 1874, de Bruxelles en 1880 et enfin de Vienne en 1883.

La loi montrait des limites et elle devait dès lors être réformée.

Un rapport suivi d’un décret présidentiel en date du 24 novembre 1896, instituait une commission en charge de préparer la révision de la loi Grammont.

Le texte du projet de loi était bien plus répressif et fut adoptée par la commission le 23 juin 1897. Cette proposition de loi, qui ne sera malheureusement pas votée, présentait un véritable progrès par rapport à la loi Grammont, car elle visait à interdire les combats d’animaux, et en premier lieu celui des corridas.

Pour conclure sur une note positive…

A la fin du 19ème siècle, malgré des espoirs déçus et les difficultés liées à l’application de la loi Grammont, le bilan de la protection animale est loin d’être négatif car le public est de plus en plus sensibilisé à la souffrance animale.

La SPA, dont le général Grammont, fut un temps président, sera déclarée d’utilité publique par l’Empereur Napoléon III.en 1860, à peine deux ans avant que ne décède le général.

En 1881, le secrétaire d’État à l’instruction publique, Jules Ferry acceptera de financer des affiches de la Société Protectrice des animaux (SPA) dans les écoles publiques. Ces avancées pour la protection animale connaîtront encore quelques succès mais il faudra attendre le décret Michelet en 1959 pour que la loi Grammont soit abrogée et remplacée. Ce décret punit dès lors toute personne qui maltraite sans nécessité, en public ou en privé, un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité.

Ce texte revient aux origines de la loi Grammont mais avec de nouvelles imperfections car il prévoit une dérogation concernant certaines pratiques, comme les courses de taureaux et les combats de coqs, « lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée »

De nouvelles pages restent dorénavant à écrire face à l’immobilisme et aux combats d’arrière-garde des lobbies et de leurs relais politiques. Le combat (malheureusement) continue…

Illustrations : Cham – fr.wikipedia.org/wiki/Cham_(dessinateur)

Guillaume Prevel

Conseiller régional Ile-de-France du Parti animaliste

Correspondant des Hauts de Seine du Parti animaliste