Professeur de philosophie et écrivain, Audrey Jougla a notamment réalisé une enquête sur les animaux de laboratoire qui est à retrouver dans Profession : animal de laboratoire paru en 2015 aux éditions autrement. Depuis octobre 2023, nous pouvons lire la suite : Animal Testing. Sortons les animaux des labos !

Existe-t-il une réelle différence entre la vivisection et l’expérimentation animale ?

La vivisection vient de vivisectio, de « vivus, vivant » et de secare, couper : elle désigne le fait de disséquer un être vivant, ce qui fut pendant longtemps une pratique courante et a donc désigné par extension l’expérimentation animale.

Aujourd’hui, les partisans de l’expérimentation animale tiennent à évacuer ce terme, qu’ils jugent péjoratif et horrifique, car il convoque tout le passé scabreux des expériences menées sur les animaux, notamment en public, au XIXème siècle et qui firent scandale. Le GIRCOR (organe de communication et de lobbying visant à promouvoir l’expérimentation animale) préfère même le terme de « recherche animale », encore plus positif, qu’il a popularisé. Car le mot de « recherche » vise aussi à rassurer le grand public et sous-entend que les expériences n’auraient lieu que dans un but de recherche médicale, ce qui est complètement faux (voir notre enquête sur les produits ménagers).

Dans les faits, les opérations subies par des animaux vivants ont toujours bien lieu, et l’anesthésie n’est pas obligatoire si elle contrevient au protocole, comme l’écrit la Directive européenne : par exemple pour des expériences sur la douleur. Si le terme de vivisection est tombé en désuétude, il faut donc se garder de lisser par les mots des pratiques qui peuvent être extrêmement douloureuses pour les animaux.

L’expérimentation animale est-elle toujours synonyme de souffrance ?

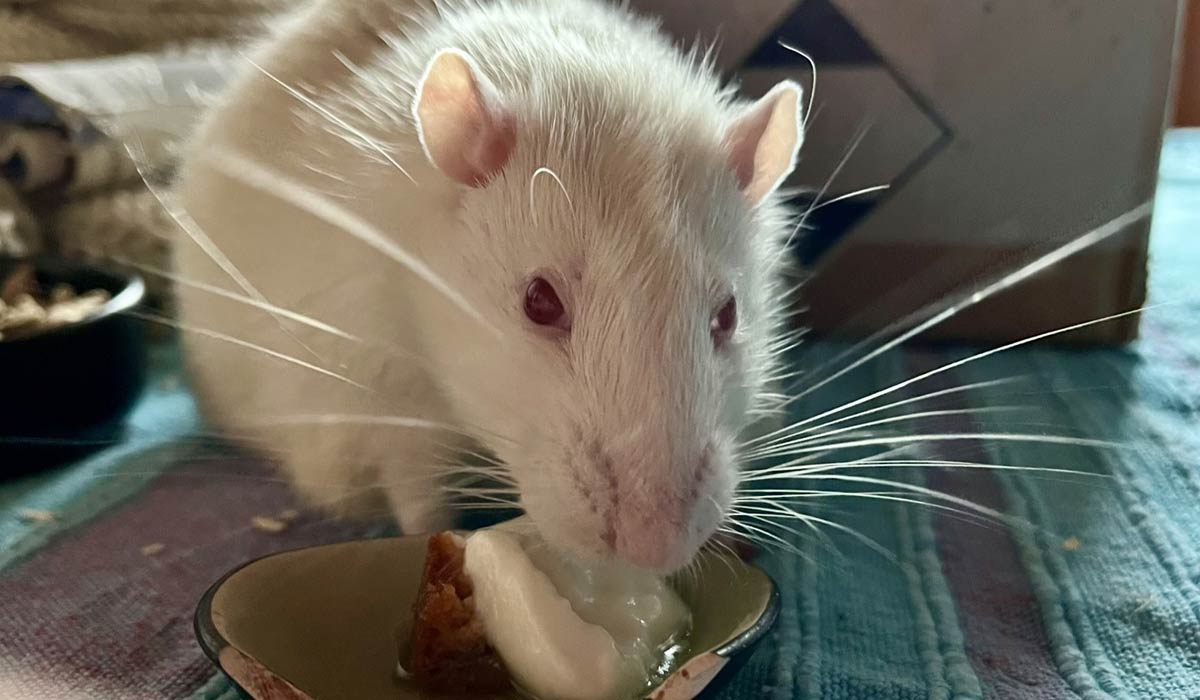

Le spectre des expériences est très large et elles sont classées en 4 catégories : gravité légère, modérée, sévère, et sans réveil. Le problème est que l’on ne se figure pas bien ce que ces catégories recouvrent. Les expériences dites « modérées » regroupent par exemple des protocoles où les animaux sont atteints de maladies très invalidantes, où ils sont prostrés, souffrent au quotidien, comme les macaques utilisés pour les maladies neurodégénératives. À ces souffrances s’ajoutent aussi la claustration : une vie de captivité et d’ennui, en cage, qui est synonyme en soi de souffrance animale. Même pour des rongeurs : comme je l’explique dans le livre, les conditions de vie des souris ou des rats ont montré que la captivité produisait des animaux dépressifs, angoissés, en voulant en faire du simple matériel.

Enfin, l’on constate que, loin de régresser, les expériences de la catégorie « sévère », qui sont absolument insoutenables (brûlures, plaies, fonctions vitales atteintes, douleurs sévères et persistantes ou répétées, expériences sans analgésie, etc.) ont augmenté de 9 à 14% sans qu’aucune explication ne soit fournie. En 2021 en France, selon les derniers chiffres publiés, les expériences modérées représentent 50% des protocoles et les sévères 14%, soit 64% des expériences qui sont très douloureuses. Mais dans les médias, les chercheurs vont répéter qu’il faut bien traiter les animaux si l’on veut des résultats fiables, comme s’il s’agissait d’éthologie ou d’expériences de comportements inoffensives. Cet argument séduisant est toujours brandi et très peu contesté.

Il faut aussi savoir que la privation d’eau ou de nourriture est encore légale si cela fait partie du protocole. C’est dire si l’on est loin de la prise en compte supposée des besoins des animaux.

Vous avez donc pour objectif de faire raisonner et non de scandaliser, n’y a-t-il pas un lien entre les deux puisque sur des sujets aussi difficiles que l’expérimentation animale, il faut dans un 1er temps attirer l’attention et ensuite donner à réfléchir ?

On reproche souvent aux militants deux écueils : émouvoir, plutôt que raisonner, et tronquer la vérité ou exagérer les faits. C’est notamment ce que j’explique dans le livre avec plusieurs exemples de scandales dénoncés un peu à la hâte ou avec des raccourcis, ce qui dessert la crédibilité de la cause et des militants. Or, on peut tout à fait militer en étant rigoureux sur les faits et ce que l’on dénonce. Malheureusement d’ailleurs, pas besoin d’exagérer : la réalité endurée par les animaux de laboratoire est suffisamment dure pour que la décrire et la rendre visible suffise.

Par exemple, prenons les expériences pour le tabac : des photos non sourcées de chiens fumeurs, datant des années 80, ont récemment circulé sur les réseaux sociaux, faisant scandale, et remontant jusqu’à des députés européens. Pourtant les animaux utilisés pour les expériences sur le tabac dont nous avons la trace aujourd’hui sont des rongeurs : ça ne rend pas plus acceptable cette réalité, mais moins scandaleuse. Ces expériences ne sont en outre pas conduites par des industriels du tabac mais pour des protocoles sur la stérilité par exemple ou le développement du fœtus, autrement dit, des expériences classées dans la catégorie « recherche fondamentale ». Cet exemple montre que d’un fait qui scandalise le grand public (des chiens forcés à fumer par des industriels) on parvient à une réalité qui passe inaperçue dans les statistiques, voire qui serait approuvée par l’opinion publique (la recherche fondamentale). La commission européenne a d’ailleurs répondu que les expériences avaient toujours cours et qu’elle ne pouvait les interdire. Pourtant la souffrance est bien la même pour ces animaux, enfermés dans des tubes d’inhalation et intoxiqués de force. Les scandales dénoncés doivent donc toujours être précisément contextualisés et expliqués.

Peut-on affirmer que les 3R sont une façon de justifier et légitimer les expérimentations animales ?

Malheureusement, cette règle qui vise à améliorer la condition des animaux (Réduire, Raffiner, Remplacer) est devenue un outil de communication pour les organismes de promotion et de lobbying de l’expérimentation animale.

Nullement contraignant, le principe des 3R, inscrit dans la directive européenne, n’est finalement pas opérant : lorsqu’on regarde scrupuleusement comment il est mis en œuvre par les comités d’éthique dans les projets, on s’aperçoit qu’il s’agit surtout d’enrichissement du milieu (jouets dans les cages, tailles des cages) mais très peu du « R » le plus important, le remplacement. Un directeur de recherche du CNRS témoigne à ce sujet dans le livre de deux aberrations : d’abord la recherche méthodique et systématique de méthodes alternatives n’est qu’à la charge de celui qui écrit le projet de recherche et jamais vérifié. Ensuite, la pertinence et l’intérêt intrinsèque des projets de recherche n’est jamais questionné en lui-même : tout est toujours intéressant et, pour le dire autrement, aucun projet n’est jugé comme ne valant pas la peine d’expérimenter sur les animaux. De toute sa carrière, ce directeur de recherche affirme qu’il n’a jamais été témoin d’un protocole refusé. Cela en dit long sur la manière que l’on a de faire la science et de systématiser le recours aux animaux.

Peut-on affirmer que les différents comités légitiment les expérimentations animales ?

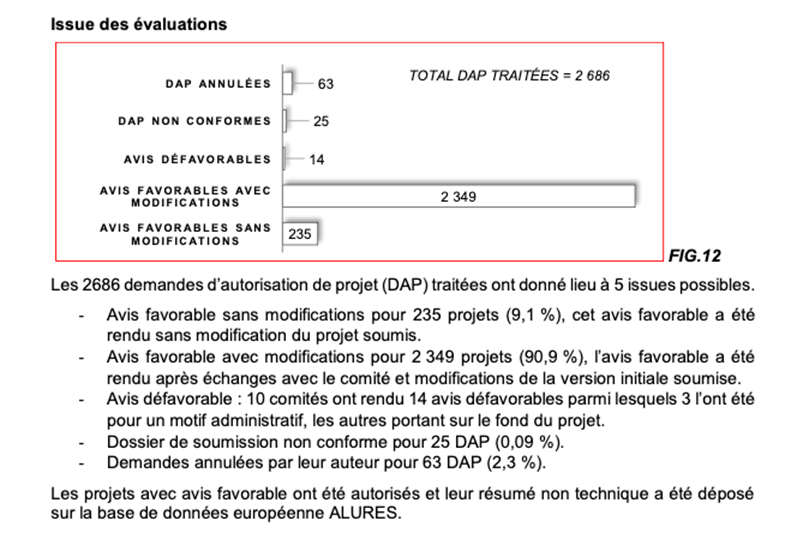

Ils les entérinent et retoquent très peu les projets. Sur l’évaluation des projets (en amont des expériences) on constate ainsi 11 avis défavorables sur… 2686. Quasiment aucun protocole n’est donc refusé et les modifications apportées aux projets sont mineures. Le problème des comités d’éthiques relève de leur composition : ils sont juges et parties, et internes aux laboratoires. On comprend que des collègues ne se sanctionnent donc pas entre eux. Quant aux représentants des animaux ou associatifs, ils n’ont aucun pouvoir réels lorsqu’ils en font partie.

Êtes-vous anti-recherche ?

Absolument pas, mais c’est bien le faux procès que le GIRCOR tente de faire aux défenseurs des animaux. Nous avons l’an dernier intercepté une newsletter de l’association européenne de promotion de l’expérimentation animale (https://www.eara.eu), intitulée « words matter » (les mots comptent) et incitant à appeler désormais les défenseurs pour les droits des animaux, appellation trop positive, comme des militants « anti-recherche animale » (voir notre article à ce sujet).

Cette appellation a pour but de nous décrédibiliser et de faire entendre avant tout le terme « anti-recherche » qui résonne comme « anti-science », et charrie avec lui, dans un contexte postpandémie, les notions d’« anti-vaccins » et même d’anti-modernité, mettant les chercheurs du côté du progrès, de la santé, de la sécurité sanitaire et présentant les défenseurs des animaux comme une menace collective. Nous savons bien que pour certains protocoles il n’existe pas d’alternatives aux animaux, mais avant de s’attaquer à ceux-là, il faut comprendre que bien des domaines sont inutiles ou pourraient se passer d’animaux, ce que nos opposants taisent volontiers et que la classification actuelle (toxicologie, recherche appliquée, recherche fondamentale, sont les 3 catégories majeures) ne permet pas de saisir. Ainsi, en toxicologie se trouvent les expériences pour les produits ménagers, les produits industriels, les polluants agricoles, les encres, solvants. En recherche appliquée, on va retrouver des expériences menées en vue d’améliorer les performances de l’élevage : autrement dit on fait souffrir des animaux pour optimiser la production de viande, ou les produits liés à l’élevage. On est loin des impératifs de santé humaine.

Autre exemple : les maladies liées à des comportements typiquement occidentaux, comme l’obésité ou la sédentarité, dont les causes sont bien connues et qui questionnent notre mode de vie, mais représentent un marché économique juteux pour les laboratoires. Ici, il s’agit d’enjeux économiques. Le marché de l’obésité concerne ainsi 13% de l’humanité et est estimé à 50 milliards de dollars (« Comment les médicaments contre l’obésité sont devenus un gigantesque marché », Le Monde). Après le laboratoire Novo nordisk, c’est le laboratoire Eli Lilly qui s’y attèle.

Tout comme pour les « mee-too » : ces médicaments qui ne sont que des refontes de médicaments existants, et sont mis sur le marché pour des raisons commerciales, là encore. Tous ces objets d’expériences utilisent des animaux de laboratoire que l’on pourrait clairement éviter, mais. les objets commerciaux des expériences sont une réalité méconnue du grand public. Or pour 1 médicament sur le marché, 10 000 molécules sont criblées et 1000 testées. « Chaque année, c’est plus d’une quarantaine de nouveaux médicaments qui sont autorisés par l’Agence européenne des médicaments (EMA). Autant sont approuvés par la Food and Drug Administration (FDA) et mis sur le marché américain. » note Le Monde. Selon une étude publiée le 5 juillet dans le British Medical Journal, « moins de la moitié des médicaments approuvés par les autorités européenne et américaine entre 2011 et 2020 ont une valeur ajoutée substantielle pour leur première indication thérapeutique. »

Le combat pour remplacer les animaux de laboratoire rejoint alors celui contre les médicaments inutiles, comme le dénonce la pneumologue Irène Frachon, et interroge la collusion entre la recherche et les intérêts commerciaux des laboratoires.

Nous sommes pour une recherche qui cesse de faire des animaux un passage obligé sans le questionner. Sans même parler de l’intérêt scientifique très discutable de certaines recherches sur les animaux, notamment en psychologie, en psychiatre, ou encore pour des addictions humaines (alcool, drogues), qui génèrent en outre une souffrance insoutenable chez les animaux et que le grand public ne se figure pas forcément.

Comment remercier les animaux ?

Les animaux de laboratoire payent un lourd tribut, et la moindre des choses serait de les remercier pour tous ces sacrifices ou, au moins, ne pas les oublier. Mais c’est une épineuse question car remercier ou rendre hommage aux animaux de laboratoire ne doit pas permettre de se laver les mains de cette pratique. Or, c’est un peu l’impression que l’on peut avoir lorsque l’on entend par exemple les laboratoires mettre en avant la retraite des animaux de laboratoire, alors que celle-ci concerne moins de 0,5% des animaux en France. Et l’on comprend pourquoi lorsque l’on sait que la majorité finit euthanasiée, ou trop abîmée et traumatisée pour être adoptée.

Les monuments commémoratifs sont une piste, pour rappeler au moins l’existence de ces animaux invisibles. Animal Testing porte d’ailleurs un projet de statue à Paris, car c’est un comble que la France, qui est le berceau de la vivisection, n’ait aucun monument pour la mémoire de ces animaux, à l’instar de ceux existants en Russie ou en Allemagne.

Enfin on peut penser à une taxe sur les médicaments et les profits faits sur le dos de ces animaux, qui financerait les méthodes alternatives ou une amélioration des conditions de détention ou des retraites correctes et systématiques pour les animaux survivants. Prendre ses responsabilités, quelque part, pour réparer un peu de toute la souffrance provoquée.

Pour suivre Audrey Jougla : Facebook instagram X Linkedln

Savoir Animal

La rédaction - Savoir Animal